出来上がり:約280g

- 裸麦 260g ※かわしまやで買った丸麦

- 麦用の麹菌 1g程度

- 水

必要な道具:

- 大きな鍋(圧力鍋を推奨)

- 蒸し器(できればステンレス製)

- 蒸し布

- タッパー(33cmx41cm、高さ13.5cmの14.5L容量のもの)

- ビニール袋 45Lサイズ

- しゃもじ

- 温度調節のできる電気毛布

- 温度計

- 麦を広げて、冷ますための容器

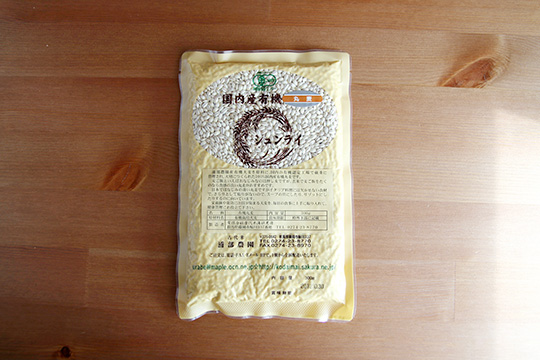

duration: 今回使用したのは乾燥丸麦。 吸水後の丸麦。 1時間の吸水後の重さは約1.5倍だった。 今回はかわしまやで購入したものを使用。他のメーカーのものも使ったが、これが一番うまく行った。

丸麦を浸水させる

about 60 min.

押し麦では水を吸いすぎるらしいので、丸麦を洗った後、1時間、20度の水温で浸水させる。

吸水後はざるにあげて、よく水気を切る。

圧力鍋で蒸す

duration:

about 20-30 min.

圧力鍋に蒸し器を入れ、その上から蒸し布をかける。

丸麦を入れて、20分蒸す。

圧力鍋の使い方については、米麹の手順とほぼ同じ。

蒸しあがったら、火を止めてから、鍋内部の圧がとれるまで放置する。

蒸した後は、ある程度透明感があり、もっちりとした食感。

芯がなく、手の指でひねると潰れる。

水分の多すぎた状態だと菌糸がまわらないので、カラッと蒸しあがるようにする。

丸麦に麹菌をつける(種付)

duration:

about 5 min.

麦麹を作るために使用したのは、麦を麹にするための麦味噌用の麹菌。

麹菌には、種類によってデンプン質、タンパク質を分解しやすいものがそれぞれある。麦用や米用、大豆用など種類があるので、用途にあったものを使用する。

つまり米用や大豆用の麹菌を使ったりした場合、麦を麹にするのに適していないので、麦麹がうまくできない。

35度程度まで冷ました麦に麦用の麹菌を振りかけて、清潔な手で麹菌を表面に刷り込む。

まだコツがつかめていない間は、種菌を少し多めに使った方が失敗が少ない。

今回使用した菱六の麦用麹菌は若干色が緑色で、独特の匂いがある。

布で包む時に、ワイヤーを利用した。 少し緩めに縛っておくと空気が入りやすい。仕込み開始

経験的に、空気との接触が多い布の口の周辺にたくさん白い菌糸が回っているが、これはやはり酸素にあたっているからかもしれない。

もし種付けした後に、品温が低ければ、タッパーに入れずに清潔なビニール袋に入れた状態で電気毛布の上に直接置き、品温が33度になるまで温める。

品温が33度に達したら、それ以降は、タッパーの中に置いて、電気毛布からの直接の熱があたらないようにする。温度が低すぎても高すぎても麹菌が繁殖しないため、これから約48時間後の出麹まで温度管理に絶えず注意する。

タッパーの中に置く時は、今回はこのように蓋をずらしておいた。密封すると麹菌の酸素補給ができないため。

タッパーごとビニール袋に入れて、電気毛布と毛布で包む。完全に包んでしまうと、酸素が入らないため、タッパーを3/4ぐらいつつむようにして毛布をかけて保温して、ビニール袋の口は電気毛布と毛布の外で広げておき、空気が入るようにした。

品温が33度前後をキープできるように温度設定をする。

品温が上がりすぎたら、電気毛布の温度を下げて、麦の品温が上がりすぎないように始終注意する。

できれば1時間ごとに温度をチェックしておき、電気毛布の温度調節を行う。

1度目の手入れの前に就寝する場合は、就寝前には温度調節ができないので、必ず温度設定をしてから寝る。品温が38度ぐらいに達していると、数時間後にはすぐに45度以上になってしまう可能性があるので、寝ている間に品温が45度以上になってしまわないように、電気毛布の温度設定を少し低めにしておく。

1度目の手入れ:菱六の説明書には、1度目の手入れは15~20時間後で、品温が37~40度の時に行うと書かれている。 菱六に問い合わせした時に、時間を目安に手入れをするというよりは、品温が上がった時に手入れした方がよいというアドバイスをもらった。 約21時間後、品温が38度に達していたので、布を開いてすばやく麦の粒がばらばらになるように崩していく。布に付着した麦を剥がすように、全体に空気が入るようにしゃもじなどで全体を入れ替える。 この時すでに、アルコールのような少しツンとした香りが部屋全体に漂ってくる。

1度目の手入れ

一度目の手入れの時点ですでに菌糸が目視で確認できる。

温度が高くなると、どんどんと蒸し布が乾いてくる。

タッパー内の湿度が90%以上になるようにする。湿度管理のために、蒸し布が乾いていたら、蒸し布にわずかに水を含ませて少し湿った状態にしておいた。濡らしすぎて、麦に水を吸わせないようにする。

タッパー内に水を入れた皿などを入れて湿度を高める。

麦麹は温度管理が特に大事なようなので、これ以降、麦を包んで保温するか、それとも広げた状態にするかは、この時の品温によると考えた。もし手入れ後に33度以下の品温になってしまったのであれば、包んで温度が上がるようにし、もし温度が高すぎるようであれば、タッパー内で広げておいて、放熱させるようにと、保温状態を温度により変えた。

45度以上の温度になると、焼け麹と言って、麹菌の菌糸が回らなくなってしまうので、高音の場合は保冷剤を使ってでもタッパー全体を一度冷やして温度を下げるようにする。

麦の量が多ければ多いほど、品温が急激に上がるので注意する。

2度目の手入れ

2度目の手入れは、約36時間後、38度になっていたので、布を広げて放熱させた。

温度が高くなったら布を広げて、電気毛布の温度を下げるということを小まめに行う。

発酵が進むと温度が突然上がるので、品温が40度以上にならないように、十分に注意する。

この時点でも、タッパー内にたくさん水滴が見られる。

3度目の手入れ

3度目の手入れは45時間後、38度ぐらいだった。

表面に白い菌糸が回っていて、麦が一枚の板のようになっている。

温度が高くなり、蒸し布がほとんど乾いた状態になり、タッパーを入れておいたビニール袋とタッパー内部にはたくさんの水滴がついている。

湿らせておいた蒸し布のあたりが特に白い菌糸がたくさん回っている。

蒸し布に触れていない真ん中部分の方が白い菌糸が少ないように見えた。 麦全体が板状になっていて、蒸し布に張り付いていたので、蒸し布から剥がしとり、麦の粒がばらばらになるように手入れを行う。 すでに菌糸が回っているようだったので、これで出麹とするか、もし菌糸の周りがよくなければさらに数時間、温度設定をして、発酵させる。

出麹&乾燥

42~48時間後に出麹となる。 もし破精込み具合がよくなく、麹になっているか判断できない場合には、食べてみると米麹の時と同じように、麹の風味と甘さがあれば、麦麹になっている。 乾燥後の重さは、278g。

麦の粒をばらばらにして低温の湿度の少ない場所で、乾燥させる。

低温で乾かすことで、麹菌の発酵の働きを止めることができる。

ジップロックなどのフリーザーバッグに入れて、冷蔵庫で保存し、長くても7日以内、できれば数日以内に使い切る。

麦麹は温度が高くなっても、納豆菌に犯されにくいと言われているが、一度温度が高くなりすぎた時は、麦に菌糸があまり回らず、食べてみると納豆風味の麦ができてしまった。もし納豆風味の麦になっていたら、おそらく納豆菌に繁殖されている可能性が高い。

浸水前の丸麦の重さが260gだったので、約1.06倍の重さになった。